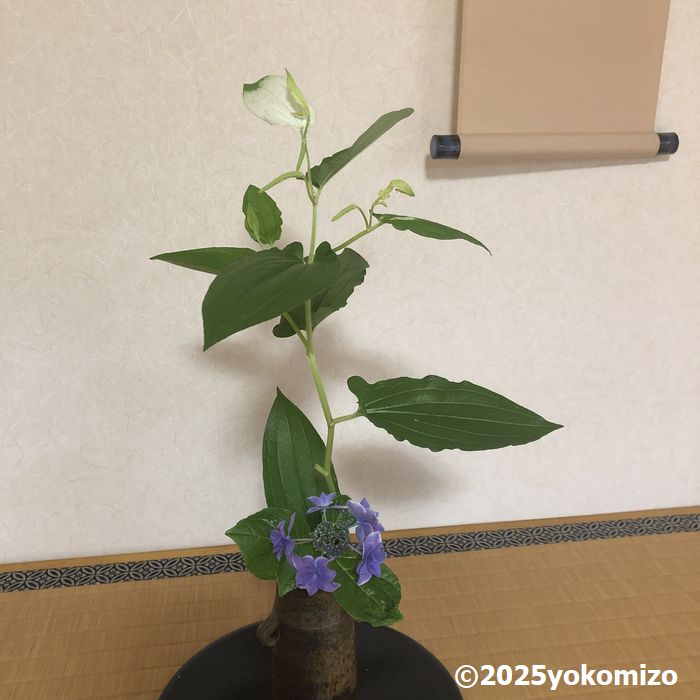

先日、ふと目にした半夏生(はんげしょう)のひと枝。

その白い葉が、まるで繊細な化粧を施したかのように清らかで、凛とした佇まいに心を奪われました。

紫陽花とともにそこにある姿は、一瞬の美しさと、この時期ならではの特別な意味が重なり、自然と暮らしのつながりを改めて感じさせてくれます。

半夏生とは――夏のはじまりを告げる草花

半夏生は、ドクダミ科の多年草です。

初夏の終わり頃に葉の一部が白く変化するという、なんとも不思議な特徴を持っています。

その“化粧をしたような姿”から「半化粧(はんげしょう)」と呼ばれることも。

実は、花のように見える白い部分は「葉」が変化したものなんです。

控えめながらも見る人を惹きつけるその美しさは、まさに季節の節目を告げる植物ならでは。独特の姿が魅力的ですよね。

日本の暦に見る「半夏生」の意味

植物と同じ名前を持つ「半夏生」という日は、毎年7月2日頃に巡ってきます。

これは、二十四節気の「夏至」から数えて11日目にあたる「雑節(ざっせつ)」の一つです。

昔の農村では「半夏生までに田植えを終えること」とされていました。

このように、自然とともに生きる暮らしのリズムが、古くから日本の暦に深く反映されてきたのです。

地域に残る、半夏生の風習

「半夏生」の時期に合わせた風習は、地域によって実にユニークです。

そこには、自然と暮らしが密接に結びついていた、昔ながらの知恵が息づいています。

- 関西では「タコを食べる」: 植えた苗がタコの足のようにしっかりと根付くことを願う、縁起の良い風習です。

- 福井県では「焼き鯖を食べる」: この時期に焼き鯖を食べることで、健康を願う習慣があります。

- 奈良県では「小麦餅(はんげしょうもち)を食べる」: 田植えの疲れを癒す、夏の滋養食として親しまれてきました。

どれも、自然を敬いながら日々の生活を送っていた、先人たちの豊かな知恵と願いの表れと言えるでしょう。

今年は本日7月1日が「半夏生」です。

梅雨も明け、本格的な夏が始まるこの時期。

植物たちは静かに、そして確実に季節の移ろいを告げてくれます。

青空の下、身近な場所で「半夏生」の白い葉を見つけ、その美しさに目を向けてみてはいかがでしょうか。

最近のコメント